Plongez dans l’histoire juive fascinante de Prague

À Prague, les regards se tournent souvent vers le Pont Charles, le Château, la place de la Vieille Ville. Et pourtant, un autre pan de la ville, plus discret, accroche les pas de ceux qui s’écartent un peu. Le quartier Josefov. L’ancien quartier juif. Pas bien grand, quelques rues imbriquées, mais une densité… étonnante. Des siècles d’histoire, entassés, déplacés, parfois effacés.

On y entre sans transition, presque sans le voir venir. Et soudain, les façades racontent autre chose. Des noms gravés, des symboles, une mémoire qui ne s’affiche pas, mais pèse. L’ancienne mairie juive, avec cette horloge étrange : les chiffres tournés à l’envers, en hébreu. Détail minuscule, mais on reste figé. Ce genre de chose qui interpelle sans bruit.

Josefov ne se résume pas à une carte postale. Il faut prendre le temps. Se laisser happer par les synagogues, chacune avec sa voix, son époque. La synagogue Vieille-Nouvelle, par exemple. Elle ne cherche pas à séduire. Anguleuse, sombre, sévère. Et pourtant, elle tient debout depuis le XIIIe siècle. On y sent une tension. Quelque chose de rugueux, presque froid, mais vivant.

L’histoire de Josefov : du ghetto médiéval à nos jours

Le XIIe au XVe siècle : la formation du ghetto

Au XIIe siècle, Josefov apparaît déjà dans les textes. Un quartier à part. Séparé. Les Juifs, assignés à résidence dans un périmètre restreint, vivaient là, derrière des murs. Pas par choix. C’était imposé. Les rues ? Étouffantes. Les maisons ? Serrées comme des livres dans une étagère trop pleine. Peu d’espace, peu de lumière. Et pourtant, une vie dense. Des savants, des commerçants, des artisans, une communauté qui tenait, malgré tout. Qui s’organisait, transmettait, avançait.

XVIe et XVIIe siècles : l’âge d’or de Josefov

Puis la Renaissance changea un peu la donne. Le quartier s’épanouit. Grâce à certains, comme Mordechai Maisel. Son nom revient souvent, tant il a laissé de traces. Proche du pouvoir, mécène généreux, il fit ériger des bâtiments devenus emblématiques : la synagogue Maisel, la Haute aussi. À cette époque, Josefov brillait. Pas par ses façades, non. Par son énergie. Un foyer d’études, de spiritualité, de pensée.

XVIIIe siècle : les réformes de Joseph II

En 1781, un tournant. L’édit de tolérance de l’empereur Joseph II mit fin à certaines discriminations. Un vent d’ouverture souffla sur la communauté juive. Ce fut lent, fragile, mais réel. Le nom du quartier changea. Josefov, en hommage à l’empereur. Un symbole. L’espoir d’une vie un peu moins confinée, un peu plus libre.

XIXe siècle : la transformation urbaine

Le XIXe siècle ne fit pas dans la demi-mesure. L’Empire austro-hongrois lança de grands travaux. On rasa. Beaucoup. Le vieux ghetto, ses ruelles tortueuses, ses bâtisses fatiguées, disparut peu à peu. À sa place, des immeubles plus larges, des avenues, parfois décorées de motifs Art nouveau. Le quartier s’ouvrit à la ville. Mais dans ce geste, quelque chose s’est perdu. Des siècles d’histoire balayés par les pelleteuses.

XXe siècle : l’ombre de la Shoah

Puis vinrent les années noires. Sous l’occupation nazie, Josefov fut vidé. Silencieux. La population déportée, presque entièrement anéantie. Les synagogues, elles, restèrent debout. Étrangement préservées. Non pas par respect. Mais parce que les nazis avaient un projet sinistre : transformer le quartier en musée d’une civilisation disparue. Ce qui fut sauvé le fut pour de mauvaises raisons.

Aujourd’hui : un quartier mémoire

Aujourd’hui, Josefov est là. Différent, bien sûr. Les murs ont changé, mais la mémoire subsiste. Le musée juif, les synagogues, le cimetière, tout cela attire. Beaucoup de monde. Mais au-delà des visites, il y a cette impression qui reste. Celle d’un lieu qui raconte. Qui résiste. Josefov ne vit plus comme autrefois. Mais il parle encore. À ceux qui prennent le temps d’écouter.

Les synagogues incontournables de Josefov

La synagogue Vieille-Nouvelle : un témoin du temps

Derrière ses murs de pierre usée, la synagogue Vieille-Nouvelle (Staronová synagoga) garde son mystère. Elle se dresse là depuis le XIIIe siècle, silencieuse, persistante. Encore active aujourd’hui. Ce n’est pas un monument figé. C’est un lieu vivant. Une respiration ancienne dans le tumulte de la ville. L’architecture, massive, un peu austère, impose le respect. À l’intérieur, pas de faste. Juste cette densité d’histoire, presque palpable.

Une légende court. On dit que des anges auraient apporté les pierres jusqu’ici. Fantaisie ? Peut-être. Mais une fois sur place, difficile de ne pas l’imaginer. Il y a quelque chose qui échappe.

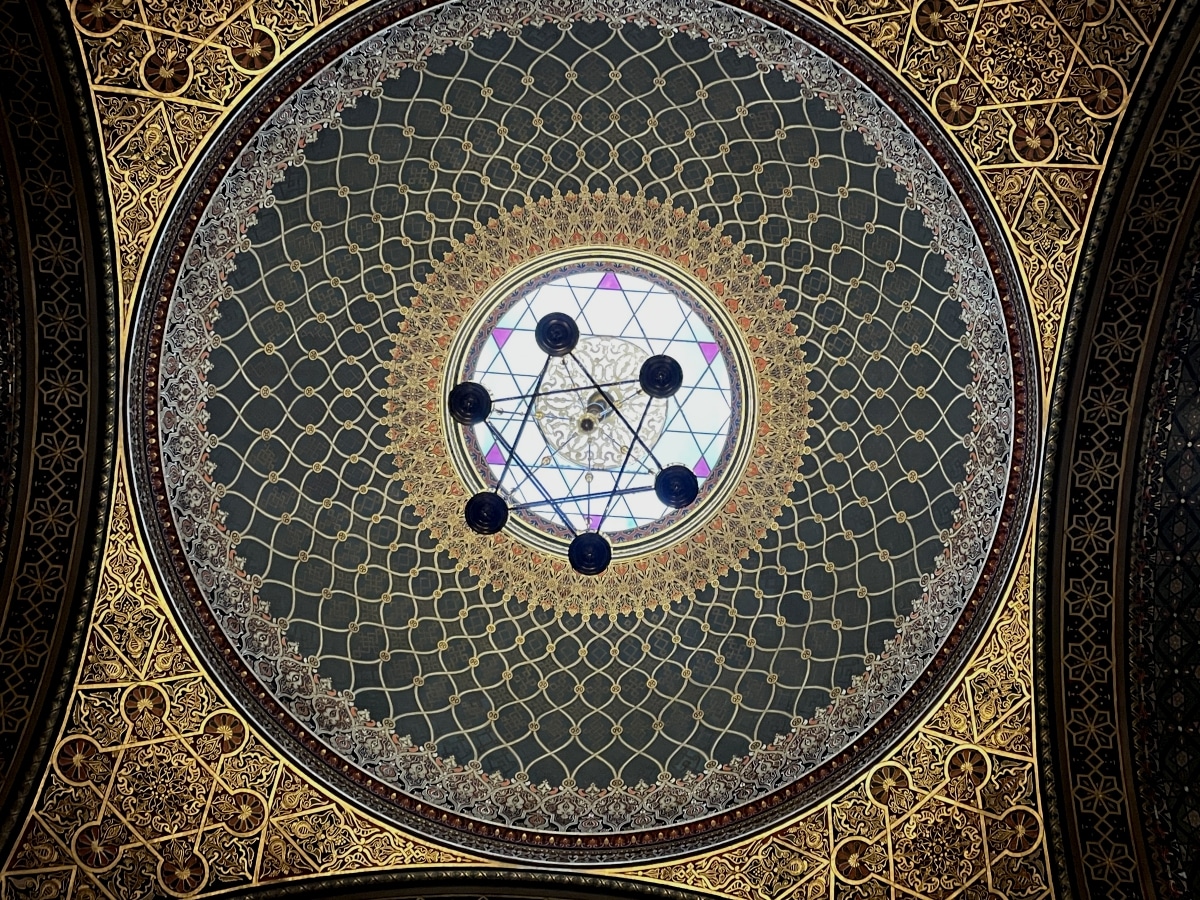

La synagogue Espagnole : un joyau mauresque

Changement radical de décor. La synagogue Espagnole (Spanělská synagoga) ne ressemble à aucune autre à Prague. Inaugurée en 1868, elle détonne, envoûte. Ses murs chantent l’Andalousie, ses motifs or et azur dessinent des arabesques hypnotiques. Ce n’est pas juste beau. C’est excessif, presque irréel. Et pourtant, chaque détail est juste.

Son nom rappelle les Juifs séfarades venus d’Espagne, porteurs d’une autre mémoire, d’une autre lumière. Un fragment d’ailleurs, inséré dans le cœur de Josefov.

La synagogue Pinkas : un mémorial bouleversant

Ici, le silence prend toute la place. La synagogue Pinkas (Pinkasova synagoga) n’est pas seulement un bâtiment. C’est une blessure à ciel couvert. Sur ses murs, des noms. Des dizaines de milliers. Gravés un par un. Des Juifs tchèques, disparus pendant la Shoah. 80 000 vies. 80 000 absences.

On avance lentement. Pas parce que c’est interdit de courir. Mais parce que tout en soi se ralentit. Un lieu de mémoire, de douleur nue. Rien de spectaculaire. Juste l’essentiel.

La synagogue Maisel : un lieu d’histoire juive

Élevée en 1592 par Mordechai Maisel, figure majeure de la communauté juive pragoise, la synagogue Maisel (Maiselova synagoga) fut pensée comme un don, une trace, un acte de foi. Aujourd’hui, elle accueille des expositions. Objets rituels, livres anciens, fragments d’une vie passée. On y suit l’évolution d’une culture, d’une présence, d’un peuple.

Son architecture Renaissance tranche avec l’intimité de son contenu. Mais l’ensemble fonctionne. On s’y sent guidé, curieux, pris par le fil invisible de l’histoire.

La synagogue Klaus : une plongée dans la vie religieuse

La synagogue Klaus (Klausová synagoga) a été bâtie en 1694, à l’emplacement de trois petites maisons de prière. “Klausen” disait-on. Ce nom est resté. Elle n’a pas la prestance des autres. Mais elle raconte autre chose. Le quotidien. Les gestes. Les traditions transmises.

À l’intérieur, manuscrits, objets liturgiques, explications sur les rites. Ce n’est pas figé, ni trop didactique. C’est un regard sur la pratique, sur ce qui rythme la vie juive, jour après jour.

La synagogue Haute : un lieu discret mais fascinant

On passe parfois devant sans la voir. La synagogue Haute (Vysoká synagoga), accolée à l’ancien Hôtel de Ville juif, a longtemps été réservée aux notables. Ceux qui décidaient, qui administraient. Elle date du XVIe siècle. Peu connue, peu visitée. Et pourtant. Elle abrite des objets rares, témoins d’une vie communautaire forte, bien organisée.

On y sent une forme de retenue. Un respect discret. Moins éclatante que d’autres, certes, mais jamais vide de sens.

Le vieux cimetière juif : un lieu unique au monde

Le vieux cimetière juif de Prague, fondé au XVe siècle, ne ressemble à aucun autre. Niché au cœur de Josefov, il impose le silence. Pas celui des musées, mais un silence plus lourd, presque physique. On entre, on ralentit. Les pierres, nombreuses, penchées, entassées sans ordre apparent, composent une sorte de vertige minéral. Il y en aurait environ 12 000 visibles. Mais sous terre, ce sont près de 100 000 personnes qui reposent.

Par manque d’espace, les corps ont été ensevelis en couches successives. Douze parfois. Le sol s’est élevé, les noms se sont superposés. Et aujourd’hui, le chaos qu’on observe n’est pas un abandon. C’est une mémoire en strates. Une archive à ciel ouvert.

Chaque pierre raconte. Un nom, une époque, une vie. L’ensemble dégage quelque chose de dense, presque mystique. Rien n’est aligné, et pourtant tout se tient. On ressort de là avec cette impression tenace : quelque chose ici résiste au temps, échappe aux règles, reste debout sans explication.

Un voyage dans le temps

Chaque pierre, parfois effacée par le temps, porte encore les traces d’une vie. Gravures en hébreu, symboles taillés dans la roche, épitaphes lacunaires : ici, rien n’est anodin. Une étoile, un lion, une couronne… Ces signes racontent, en creux, les métiers, les vertus, les lignées. On avance lentement, presque à pas comptés, dans ce dédale de mémoires. Il ne s’agit pas d’un simple cimetière. Plutôt d’un récit sculpté dans la pierre, couche après couche. Une promenade silencieuse qui force l’attention. Et le respect.

La tombe de Rabbi Löw : un lieu de pèlerinage

C’est l’une des rares tombes que l’on cherche vraiment du regard. Celle de Rabbi Judah Loew ben Bezalel, connu simplement comme Rabbi Löw. Théologien, philosophe, mais surtout figure auréolée de légendes. C’est lui, dit-on, qui aurait façonné le Golem. Une créature d’argile, née de la Kabbale, créée pour protéger. Mythe ou mémoire ? Difficile à dire. Ce qui est certain : sa tombe attire. Beaucoup viennent y prier. D’autres la touchent, déposent un petit papier, un vœu, une pensée, un nom. Le silence y est différent. Plus dense.

Préserver la mémoire

Rares sont les lieux qui ont échappé, en partie, aux destructions de la guerre. Le vieux cimetière en fait partie. Non pas par miracle. Mais parce que les nazis avaient un projet : en faire un vestige, un musée figé d’une culture morte. L’intention était sinistre. Le résultat, paradoxalement, a sauvé ce lieu.

Aujourd’hui intégré au musée juif de Prague, il reste un passage obligé pour qui veut comprendre. Pas seulement l’histoire juive de Bohême. Mais ce que c’est que vivre, résister, transmettre malgré tout. Le parcours y est balisé. Discret. Il guide sans envahir. Une invitation à marcher doucement, à regarder, à écouter sans bruit.

Ce n’est pas une visite comme les autres. C’est une traversée. Un lieu où la pierre parle, où les absents sont là. Et où la mémoire, malgré les siècles, continue de faire son œuvre.

Le musée juif de Prague : un trésor de connaissances

Le musée juif de Prague n’est pas un musée comme les autres. Fondé en 1906, il s’étend à travers les rues de Josefov, éclaté en plusieurs lieux, chacun avec son atmosphère, son histoire. Plutôt qu’un bâtiment unique, c’est un réseau de mémoires. Ensemble, ils composent un récit dense, parfois douloureux, souvent bouleversant. L’héritage juif de Bohême et de Moravie y est raconté sans détour, avec minutie, sans artifice.

Une collection unique au monde

Rares sont les musées à abriter une telle richesse. Objets liturgiques, rouleaux de la Torah, textiles brodés à la main, livres anciens, chandeliers, lettres, fragments de vie. Beaucoup de ces pièces, ironiquement, ont été préservées par les nazis eux-mêmes, dans le but de construire un sinistre musée d’une civilisation éteinte. Elles sont aujourd’hui ce qu’il reste d’un monde qu’on a voulu faire disparaître. Un patrimoine immense, fragile, essentiel. On ne regarde pas ces objets comme on regarderait une œuvre d’art. On les lit. On les écoute presque.

Une plongée dans l’histoire

Chaque site a son rôle. Sa voix. La synagogue Maisel, par exemple, donne à voir l’âge d’or du quartier. Objets précieux, textes anciens, parcours chronologique. Une manière d’entrer dans l’histoire par le détail. Rien de spectaculaire. Mais une précision qui touche.

À la synagogue Pinkas, l’ambiance change. Ce n’est plus une exposition. C’est un mur de noms. 80 000. Gravés, ligne après ligne. Les Juifs tchèques victimes de la Shoah. Le lieu n’est pas figé. Il respire encore. Le silence s’y installe, d’office.

Focus sur Terezín

Un espace du musée s’attarde sur Terezín. Ce camp-ghetto où l’on envoyait, entre autres, des enfants. Une partie de l’exposition leur est consacrée. Dessins, poèmes, mots griffonnés. Rien de long, rien de spectaculaire. Mais tout est là. L’enfance, l’incompréhension, la peur. Et malgré tout, une forme d’élan. D’espoir.

Ces documents ont survécu. Pas tous les enfants. C’est ce contraste qui serre la gorge. Le trait d’un crayon, parfois maladroit, devient un cri silencieux. On ne sort pas indemne de cette salle. Et c’est peut-être ce qui rend ce musée si important. Il ne montre pas seulement l’histoire. Il oblige à la regarder.

Où se restaurer à Josefov ?

Après une immersion chargée d’histoire, une pause s’impose. Dans les rues calmes ou animées de Josefov, on trouve de quoi se poser, manger, respirer un peu. Que l’on cherche une cuisine traditionnelle juive, un café discret ou une table plus contemporaine, le quartier offre plusieurs haltes intéressantes. Voici quelques adresses à garder en tête :

Restaurants casher et cuisine juive

- King Solomon Kosher Restaurant : Juste à côté des principaux sites, ce restaurant propose des recettes casher sans fioritures inutiles. Gefilte fish, cholent, desserts sucrés venus d’ailleurs… On y mange simplement, avec cette impression de remonter un peu le temps. Pratique pour ceux qui respectent les règles alimentaires traditionnelles, mais pas seulement.

- Dinitz Kosher Restaurant : Plus moderne dans le décor, mais attaché aux classiques du répertoire culinaire juif. L’ambiance est détendue, les plats précis. Une bonne option pour découvrir une autre facette de la gastronomie pragoise, moins connue du grand public.

Autres adresses à proximité

- Field Restaurant : Quelques rues plus loin, une expérience tout autre. Cuisine d’auteur, étoile Michelin, présentation millimétrée. Pas casher, évidemment, mais une manière de s’offrir un moment suspendu. Pour qui veut s’éloigner du circuit touristique, l’adresse vaut le détour.

- Lokál Dlouhááá : Beaucoup plus bruyant, plus populaire. Et c’est ce qui fait le charme. Un vrai bistrot tchèque, sans chichis. Svíčková, goulash, bières à la pression. On y mange bien, on y revient facilement. Rien d’exceptionnel, mais ça fonctionne.

Cafés pour une pause détente

- Café Franz Kafka : Le nom dit déjà beaucoup. Une ambiance feutrée, un peu mélancolique, des murs couverts de livres. On s’y attarde sans raison particulière. Juste pour boire un café, feuilleter quelque chose, faire une pause dans le temps.

- EMA Espresso Bar : Plus vif, plus urbain. Les amateurs de café de spécialité y trouvent leur compte. Idéal pour repartir avec les idées claires, entre deux visites. Peu de places assises, mais un vrai savoir-faire derrière le comptoir.

Conseils pratiques pour visiter le quartier Josefov

Prévoir une journée. Pas pour courir. Mais pour pouvoir marcher, entrer, s’arrêter, ressortir, revenir. Josefov ne se visite pas à la va-vite.

Pour ne pas passer à côté de détails qui échappent aux simples dépliants, envisagez un guide touristique à Prague. Certains savent raconter. Et ça change tout.

Quelques conseils pour éviter les faux pas :

- Horaires et jours d’ouverture : En règle générale, les synagogues et les lieux liés au musée juif ouvrent tous les jours sauf le samedi (Shabbat) et les fêtes juives. D’avril à octobre, les horaires s’étendent souvent jusqu’à 18h. En hiver, ils raccourcissent un peu. Toujours vérifier avant de venir.

- Forfait et billets combinés : Le billet combiné du musée juif est une bonne solution. Il regroupe l’entrée à plusieurs sites majeurs : les synagogues principales, le vieux cimetière, des expositions. Moins de files d’attente, un parcours plus fluide. Réductions disponibles pour enfants, étudiants, familles.

- Itinéraire recommandé : Commencer par la synagogue Vieille-Nouvelle. Lieu ancien, dense. Puis enchaîner avec les synagogues transformées en musée. Terminer par le vieux cimetière, si possible en fin d’après-midi. La lumière y est différente. Et l’atmosphère aussi.

- Astuces : Éviter les heures de pointe. Arriver tôt, surtout en été. Prévoir de bonnes chaussures – les pavés fatiguent vite. Et garder un peu de marge, on reste souvent plus longtemps que prévu.